- 80 лет Победе

Тыл — фронту: история предприятий Красноярского края в годы войны

Как появился и проявил себя Красноярский судоремонтный завод

«Мы положим все знания и умения на быстрейший разгром врага». Неоценим вклад красноярцев в дело Великой Победы. На передовой, в тылу, госпиталях жители края отдавали все силы, чтобы наша страна одолела противника. Трудились красноярцы и на производстве. Фабрикам и заводам нашего региона в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне «Город Прима» посвящает цикл статей. В этой расскажем о том, как помогал фронту Судоремонтный завод.

«Депо» для пароходов

Годом основания нынешнего Судоремонтного завода считается 1909-ый, однако фактически на месте, где теперь располагается предприятие, изначально был только затон. Его сформировали специально для «передержки» судов.

Идея организовать затон и мастерские была спасительной для базы флота. Дело в том, что до строительства ГЭС в весеннее время уровень воды в Енисее поднимался, вода выталкивала на берег ещё не растаявший лёд, который «травмировал» зимующие пароходы.

Ледовые заторы выносили из реки суда. Так, например, в 1909 году получил повреждения и затонул пароход «Красноярск», а «Минусинск» ледоходом унесло вниз по течению на 500 километров. Судно было повреждено на скалах острова Кораблик и позже затонуло близ деревни Сумароково. Подобных случаев было много, именно поэтому министерство путей сообщения России приняло решение: «Для зимовки и ремонта судов в районе Красноярска нужен капитальный затон».

В июне 1909 года началось строительство, а уже в октябре 26 судов Срочного казённого пароходства тестировали новый затон на правобережье Красноярска. Постепенно акваторию «депо» расширили, а спустя несколько лет, в 1917 году, возвели мастерские, склады, кузницу, литейный цех и переименовали затон сначала в «Государственный затон и мастерские», а затем в «Красноярский судоремонтный завод».

Военная хроника завода

Когда началась война, сотрудники завода устроили митинг.

Мы, рабочие, служащие и инженерно-технические работники завода, в связи с нависшей угрозой фашистского порабощения советской Родины, мобилизуя все силы, положим все свои знания и умения на быстрейший разгром врага.

Говорилось в резолюции митинга

Готовым к труду и обороне людям уже через несколько дней поставили задачу — подготовить чертежи малых противопехотных мин и огнемётов. Дело пошло, но 11 июля рабочие вновь устроили митинг. На этот раз целью была агитация — вступать в Красную армию. Не прошло и пары часов, как на столе директора оказалось 109 заявлений с просьбой зачислить в ряды защитников. В первый год войны с завода ушли на фронт 499 человек. За всю войну — 2 260 речников, 391 из них не вернулся.

Те, кто остался, должны были бесперебойно выпускать оружие и боевые суда. Чтобы укомплектовать штат, на работу выходили подростки — курсанты речных училищ. Мужские профессии осваивали женщины: они стояли у станков, становились штурманами и капитанами. Цеха завода работали круглосуточно без выходных дней. Женщины и молодёжь не отставали в труде от мужчин.

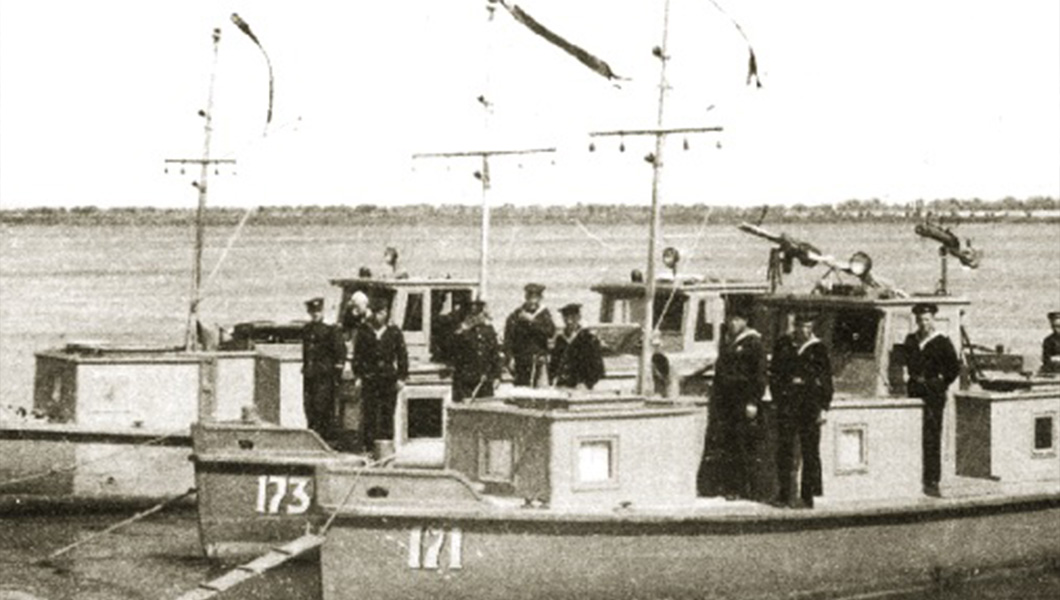

В 1941 году начали с выпуска огнемётов, а в 1942 на поток поставили производство бронекатеров.

Всего было построено пять военных судов: по одному для Амурской и Азовской флотилий, три — для Дунайской. К исполнению военного заказа приложили руку слесари-мастера высокого класса: Владимир Афанасьевич Гушин, Евгений Николаевич Штеблер, Степан Сидорович Андрейчук и краснофлотцы Амурской флотилии Григорий Александрович Белоусов, Иван Модестович Захаров.

В конце 1942 года на заводе сформировалось стахановское движение из 430 человек, а в 1943-ем многих работников за самоотверженность наградили правительственными грамотами, орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак почёта».

Коллектив завода помогал фронту и финансово. Так, на укрепление оборонной мощи сотрудники отдали 253 тысячи 652 рубля.

Когда враг был повержен и война закончилась, отличившимся передовикам производства вручили награды. Более 70 человек были удостоены орденов и медалей, более 100 человек — отмечены почётными грамотами и ценными подарками.

После войны

Окончилась война, и Судоремонтный завод только наращивал производственные мощности и участвовал в развитии Красноярского края. В послевоенные годы реконструкция завода продолжилась. В 1946 году появился импортный передвижной дизель-электрический сварочный агрегат, расточной токарный и фрезерный станки. На следующий год вступил в строй инструментальный цех с металлообрабатывающими станками. В эти же годы строятся пароход «А. Пархоменко» и металлические баржи. Обновились чугунолитейный и другие цеха завода.

В 1953 году на заводе произошло большое событие: в эксплуатацию была сдана наклонная и откатная часть слипа — сооружение для подъёмки судов. Первыми были подняты на берег теплоходы «В. Куйбышев», «Таджикистан», пароходы «Ф. Энгельс» и «Адмирал Нахимов». Ручной труд ушёл в прошлое.

В 1955 году начали строить дома для плавсостава и работников берега. Так возник посёлок Водников — сорок деревянных двухэтажных домов на восемь квартир каждый. Для детей сотрудников завода возвели три детских сада.

Позже в Енисейском пароходстве начали внедрять комплексную автоматизацию силовых установок без несения вахты в машинном отделении. Судоремонтному заводу пришлось оперативно переоборудовать и модернизировать суда. Предприятие теперь занималось не только ремонтом, но и строительством. Вершиной судостроения Красноярского судоремонтного завода стал туер «Енисей» мощностью 2 000 лошадиных сил.

На хозяйственно-техническом обслуживании Красноярского судоремонтного центра находится более 150 судов Енисейского речного пароходства. В основном это буксиры-толкачи, грузовой сухогрузный флот, нефтеналивные танкеры и вспомогательные суда. И конечно, по-прежнему здесь базируется легендарный и уникальный дизель-электроход «Енисей».

фото: kkkm.ru, книга «Трудовой фронт Красноярья: 1941–1945»

Поделиться